En Afrique, les établissements saint Jean de Dieu actuels ont tous été fondés à partir des années 1950. Cela nous ferait presque oublier que les frères ont œuvré sur ce continent dès le XVIe siècle.

Une expansion rapide

Après la mort de saint Jean de Dieu, ses compagnons ont rapidement diffusé le style de leur fondateur dans toute Europe, mais aussi sur les autres continents. Cette expansion a été facilitée par les liens tissés par les religieux avec les souverains qui firent appel à eux pour soigner leurs soldats lors d’expéditions militaires partout dans le monde.

Au service des armées

L’Afrique serait le premier continent après l’Europe sur lequel les frères ont posé le pied, dès 1573, soit un an seulement après la reconnaissance de la congrégation par le pape. A cette date, le roi Philippe II demanda aux frères espagnols d’accompagner ses troupes partant pour conquérir Bizerte et Tunis, en Afrique du Nord.

Par la suite, ses successeurs firent régulièrement appel à eux pour leurs expéditions au Maroc et en Algérie. Au cours de ces missions, plus d’une centaine de frères soignèrent les soldats, mais aussi les populations africaines, notamment lors des épidémies. Cependant leur action restait très ponctuelle puisque les religieux se devaient de suivre les armées.

Fondation d’un premier hôpital

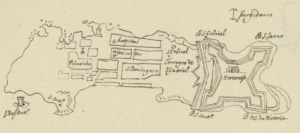

C’est seulement en 1681 que l’on assista à l’implantation d’un hôpital saint Jean de Dieu durable sur le continent africain, lorsqu’un décret royal confia aux frères l’hôpital de la forteresse de Mozambique. Cet hôpital d’une centaine de lits et desservi par huit religieux a très vite acquis une importance stratégique pour l’Ordre car c’est depuis le Mozambique que furent envoyé les religieux qui fondèrent les premiers hôpitaux en Inde à partir de 1685.

L’hôpital devint alors le siège du Commissariat général pour les Indes Orientales, qui avait autorité sur toutes les maisons fondées par le Portugal en Asie aux XVIIe et XVIIIe siècle. Cependant, aux prises avec de nombreuses difficultés, l’hôpital périclita lentement jusqu’à la suppression de la présence de l’Ordre dans ce pays en 1834.

Retour de l’Ordre en Afrique

Etonnamment, cette fondation africaine est très longtemps demeurée isolée et il fallut même attendre le milieu du XXe siècle pour assister au retour de l’Ordre en Afrique. En 1943, pour commencer, les frères portugais retournèrent au Mozambique, où ils prirent en main l’hôpital psychiatrique public de Vila Luisa et réalisèrent plusieurs fondations aux alentours.

Puis, vivement encouragées par la curie générale, beaucoup d’autres provinces européennes se lancèrent dans l’aventure missionnaire africaine, en fondant de nombreux hôpitaux dans une dizaine de pays différents. Chaque hôpital était alors géré par la province fondatrice.

Puis Rome créa en 1989 une délégation générale d’Afrique, jetant ainsi les bases d’une entité africaine indépendante, dont la province Saint Augustin d’Afrique et la Province Saint Richard Pampuri de Togo-Bénin sont aujourd’hui les héritières.

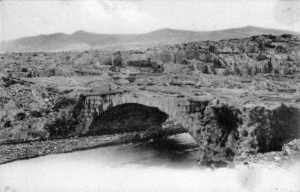

Toujours debout, il est aujourd’hui le plus vieux pont de Martinique et inscrit à l’

Toujours debout, il est aujourd’hui le plus vieux pont de Martinique et inscrit à l’