A la fin du XIXe siècle, le Centre Lecourbe était particulièrement réputé pour la virtuosité de ses musiciens. Un petit miracle que l’on doit en grande partie à la créativité du professeur de musique, Alfred Josset.

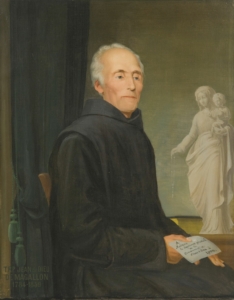

Tout a commencé en 1858, lorsque les Frères de saint Jean de Dieu ont décidé de fonder à Paris un asile pour les jeunes garçons infirmes et pauvres. Ils souhaitaient soulager leurs souffrances, améliorer leur état de santé, mais aussi leur offrir un avenir en leur donnant un enseignement scolaire et en leur apprenant un métier en adéquation avec leurs goûts et leur handicap.

Un nouveau professeur de musique

Dans ce contexte, la musique a pris peu à peu une place très importante, notamment avec l’arrivée du Père Gaëtan Corriger à la tête de la maison en 1871. Voyant les enfants fascinés par les musiques militaires qu’ils entendaient rue Lecourbe et déçus des piètres performances des instruments qu’ils se fabriquaient eux-mêmes en carton, le Père Gaëtan commença par leur acheter des instruments en cuivre. Il embaucha ensuite le musicien et compositeur Alfred Josset comme professeur pour créer une école de musique. C’était en 1881 et à partir de cette date, tout alla très vite : la musique envahit la maison.

Préparer des carrières musicales

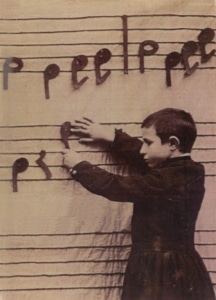

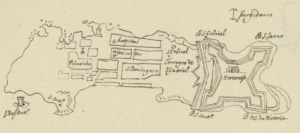

Alfred Josset (assis à droite) enseignant la musique à ses élèves aveugles avec des partitions en braille et l’harmonisphère.

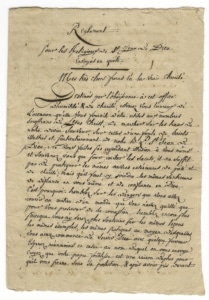

Elle prit sa place dans l’instruction scolaire des enfants, sauf pour les aveugles qui bénéficiaient d’un traitement spécial car destinés à des carrières musicales. La moitié de leur temps scolaire était alors dédié à l’étude théorique de la musique et à l’apprentissage des instruments (piano, orgue, mais aussi violon, flûte, clarinette, et bien d’autres). Le Père Gaëtan leur fit même construire une salle pouvant contenir 25 pianos pour qu’ils puissent répéter et aménagea des salles de cours selon leurs besoins spécifiques. Pour faciliter leurs études, les professeurs et certains infirmes transcrivaient en braille les partitions qui leur étaient nécessaires et à l’inverse transcrivaient pour les voyants les compositions de ces artistes en herbe.

La singulière “méthode Josset”

La « méthode Josset » était unique. Il l’avait mise au point pour ses élèves de saint Jean de Dieu et baptisée le Conservatoire de l’Avenir. Il l’avait également agrémentée d’outils au nom étrange : harmonisphère, stadiaphone, lyrajossæterna, qui fournissaient à chacun tout le nécessaire pour devenir compositeur. Cette méthode faisait des merveilles sur les petits musiciens qui étaient capables d’improviser et même de composer des morceaux dès leur plus jeune âge. Alfred Josset aimait en faire la démonstration aux visiteurs de l’établissement et également dans les salons des grands hôtels parisiens, notamment avec l’un de ses petits protégés, Jean Pergola, un aveugle arrivé à saint Jean de Dieu à l’âge de 3 ans qui composa son premier morceau avant l’âge de 5 ans et improvisait au piano avec virtuosité. Le maître a même été récompensé pour sa méthode lorsqu’il l’a présentée à l’exposition universelle de 1900.

La « méthode Josset » était unique. Il l’avait mise au point pour ses élèves de saint Jean de Dieu et baptisée le Conservatoire de l’Avenir. Il l’avait également agrémentée d’outils au nom étrange : harmonisphère, stadiaphone, lyrajossæterna, qui fournissaient à chacun tout le nécessaire pour devenir compositeur. Cette méthode faisait des merveilles sur les petits musiciens qui étaient capables d’improviser et même de composer des morceaux dès leur plus jeune âge. Alfred Josset aimait en faire la démonstration aux visiteurs de l’établissement et également dans les salons des grands hôtels parisiens, notamment avec l’un de ses petits protégés, Jean Pergola, un aveugle arrivé à saint Jean de Dieu à l’âge de 3 ans qui composa son premier morceau avant l’âge de 5 ans et improvisait au piano avec virtuosité. Le maître a même été récompensé pour sa méthode lorsqu’il l’a présentée à l’exposition universelle de 1900.

Hors concours !

Alfred Josset dirigeait aussi l’Harmonie Saint Jean de Dieu, composée de musiciens de toute la maison, de tout âge et de tout handicap. Celle-ci remporta tant de médailles, couronnes et palmes qu’elle fut déclarée hors concours 10 ans après sa création. Très demandée, elle se produisait dans les églises parisiennes mais aussi beaucoup plus loin, lors de tournées dans toute la France organisées par le maître.

Fidèles à Saint Jean de Dieu

Et que sont devenus ces élèves-musiciens à leur sortie de saint Jean de Dieu ? Certains devinrent organistes, comme Jean Pergola qui a tenu l’orgue de Saint-Germain l’Auxerrois à Paris pendant de nombreuses années tout en faisant des démonstrations de ses talents à la radio. D’autres encore furent accordeurs de piano, professeurs, musiciens-compositeurs, alors que d’autres décidèrent de ne jamais quitter Saint Jean de Dieu et devinrent assistants du professeur de musique, apportant aux nouvelles générations ce qu’ils avaient eux-mêmes reçu.

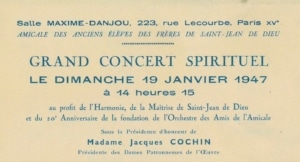

Mais le lien tissé entre eux tous autour de la musique perdura très longtemps, par l’Association des Anciens Elèves, au sein de laquelle ils créèrent un orchestre pour se revoir et continuer à donner ensemble de nombreux concerts, au profit de saint Jean de Dieu et d’autres anciens élèves dans le besoin.

Toujours debout, il est aujourd’hui le plus vieux pont de Martinique et inscrit à l’

Toujours debout, il est aujourd’hui le plus vieux pont de Martinique et inscrit à l’